「特許審査ガイドライン」(第391号)の改正に関する 国家知識産権局の公告

2025-04-27

国家知識産権局は、「特許審査ガイドライン」を改正することを決定し、これにより公布し、2021年1月15日より発効する。

国家知識産権局は、「特許審査ガイドライン」に以下の修正を加えることを決定した:

「特許審査ガイドライン」の第2部分第10章第3.5節を次のように修正した:

3.5実験データの補足提出に関する

3.5.1審査原則

明細書に充分開示されているかどうかを判断するには、元の明細書および特許の請求範囲に記載の内容に基づく。

特許法第22条第3項及び第26条第3項などの要件を満たすために、出願日後に出願人の補足した実験データに対し、審査官は審査しなければならない。補足した実験データに証明される技術効果は、当業者が特許出願の開示内容から得られるものでなければならない。

3.5.2医薬品特許出願の補足実験データ

本章の第3.5.1節の審査原則に従って、医薬品の特許出願の審査の例が示される。

【例1】

クレームが化合物Aを請求保護するが、明細書には、化合物Aの調製例、血圧降下効果、血圧降下活性を測定するための実験方法が記載されているが、実験結果データは記載されていない。明細書による完全開示を証明するために、出願人は、化合物Aの血圧低下効果データを補足した。当業者にとって、元の明細書によれば、化合物Aの血圧降下効果が開示されており、補足実験データにより証明される技術効果も明細書の開示からも得ることができる。上記補足した実験データに対しても、進歩性を審査する際には、審査すべきであることに留意されたい。

【例2】

クレームは、一般式Iの化合物を請求保護する。明細書には、一般式Iおよびその調製方法、一般式Iにおける特定の化合物A、Bなどの調製例、一般式Iの抗腫瘍効果、抗腫瘍活性を測定するための実験方法および実験結果データが記載される。実験結果データには、実施例の化合物の腫瘍細胞へのIC50値が10〜100nMの範囲にあるとして記載される。特許請求の範囲の進歩性を証明するために、出願人は、化合物AのIC50値が15nMであるのに対し、引例1の化合物は87nMであることを示す比較実験データを提出した。当業者にとって、元の出願書類によれば、化合物Aおよびその抗腫瘍効果が開示されており、補足実験データによって証明される技術効果は、特許出願書類の開示から得ることができる。現時点では、審査官は、補足実験データと併せてクレームによって請求保護された技術方案が進歩性の要件を満たしているかどうかについてさらに分析する必要があることに留意されたい。

二、第2部分第10章第4.2.3節の修正

「特許審査ガイドライン」の第2部分第10章第4.2.3節の最後の段落には、「性能限定型または用途限定型として作成すべきである」から「通常、性能限定型または用途限定型として作成する必要がある」に、「合金などの特定の分野では、通常、発明の合金の固有の性質および/または用途を記載すべきである。」を「合金などの特定の分野では、通常、発明の合金の固有の性能および/または用途を記載すべきである。」に修正する。

この節にはこれ以外の修正がない。

三、第2部分第10章第5.1節の修正

「特許審査ガイドライン」の第2部分第10章第5.1節を次のように修正する:

(1)特許出願が化合物を請求保護する場合、化合物の化学名、分子式(または構造式)およびその他の構造情報が引例に記載されており、当業者に、請求保護された化合物がすでに開示されたと思わせる場合、当該化合物が新規性を具備しない。出願人が出願日より前に化合物を入手できないことを証明する証拠を提供できる場合は除外される。

引例に記載の構造情報が、請求保護された化合物と引例に記載の化合物との間の構造の類似点および相違を決定するのに十分ではないが、物理的および化学的パラメータ、調製方法と効果実験データ等を含む引例に記載された他の情報と組み合わせて総合的に検討した結果、当業者は両者が実質的に同一であると推定する理由がある場合、請求保護された化合物が新規性を具備しない。出願人が構造上の確かな差異を証明する証拠を提出できる場合は除外される。

この節にはこれ以外の修正がない。

四、第2部分第10章第6.1節の修正

「特許審査ガイドライン」の第2部分第10章第6.1節を次のように修正した:

6.1化合物の進歩性

(1)化合物発明の進歩性を判断するには、クレームされた化合物と先行技術に最も近い化合物との構造の違いを判断し、当該構造上の改造による用途および/または効果により本発明によって実際に解決された技術的課題を判断する必要がある。上記を踏まえ、従来技術には、上記構造上の改造を通じて上記技術的課題を解決するための技術的啓示があるかどうかを判断する。

当業者が先行技術に基づく論理的分析、推論または限定的な実験によって、上記構造上の改造を行うことにより上記技術的課題を解決でき、クレームされた化合物を得ることができる場合、従来技術には技術的啓示があるといえる。

(2)先行技術に最も近い化合物に対する構造上の改造によってもたらされる用途および/または効果は、既知の化合物とは異なる用途であっても、既知の化合物のある方面の効果への改善であってもよい。化合物の進歩性を判断する際に、用途の変化および/または効果の改善が予想外である場合、クレームされた化合物が自明ではないことが反映され、その進歩性が認められるべきである。

(3)化合物発明の進歩性を判断する際に、クレームされた技術的解決策の効果が既知した必然の傾向によって引き起こされる場合、当該技術的解決策は進歩性なしことに留意されたい。例えば、先行技術には、RがC1〜3アルキル基である殺虫剤A〜Rがあり、アルキル基のC原子の数が増えると殺虫効果が高まることも開示されている。ある出願される殺虫剤がA-C4H9である場合、殺虫効果は従来技術のそれよりも著しく高い。先行技術には殺虫効果を改善する必然的な傾向が開示されたので、上記出願は進歩性を具備しない。

(4)進歩性判断の示例

【例1】

従来技術:

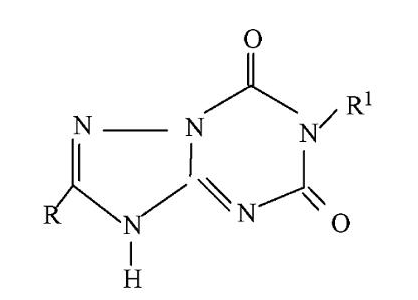

(Ⅰa)

出願:

(Ⅰb)

(Ib)と(Ia)はコア構造が異なるが、どちらも同じ用途をもっている。当業者は、一般に、近接構造を有する化合物は同じまたは類似の用途を有すると信じており、近接構造は、一般に、化合物が同じ基本コア部分または基本リングを有することを意味する。従来技術には、(Ia)の基本リングを改造することにより(Ib)を得るとともにその用途が変わらないという技術的啓示がないので、(Ib)は進歩性を具備する。

【例2】

従来技術:H2N-C6H4-SO2NHR1 (IIa)

出願:H2N-C6H4-SO2-NHCONHR1 (IIb)

(IIb)は(IIa)NHR1構造フラグメントに-CONH-の挿入されたもので、両者の用途は完全に異なり、(IIa)スルホンアミドは抗生物質、(IIb)スルホニル尿素薬は抗糖尿病薬である。当業者には、抗生物質中のR1をCONHR1に変換して抗糖尿病薬を入手する動機がないので、(IIb)は進歩性を具備する。

【例3】

従来技術:H2N-C6H4-SO2NHCONHR1(IIIa)

出願:H3C-C6H4-SO2NHCONHR1(IIIb)

(Ⅲa)アミノ-スルホニル尿素と(Ⅲb)メチル-スルホニル尿素とは、NH2とCH3の構造のみが異なり、どちらも同等の効果を持つ抗糖尿病薬であり、(Ⅲb)は(Ⅲa)に照らし、所属技術分野に別の抗糖尿病薬を提供する。NH2およびCH3は典型的な一価アイソスターであるため、当業者は、同じまたは同等の抗糖尿病活性を得るためにこのアイソスター置換を実施する動機を有し、したがって、(Ⅲb)は進歩性を具備しない。

【例4】

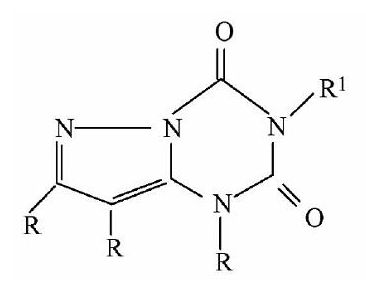

従来技術:

(Ⅳa)

出願:

(Ⅳb)

化合物(IVb)と化合物(IVa)の違いは、プリンの6位に-O-で-NH-を置き換えることだけである。-O-および-NH-は当技術分野で周知の典型的なアイソスターであるが、(IVb)の癌細胞増殖阻害活性は(IVa)の約40倍であり、(IVb)は(IVa)より予想外で自明でない技術的効果をもたらし、(IVb)が非自明であることが反映され、(IVb)は進歩性を具備する。

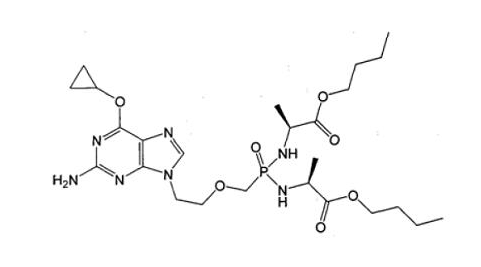

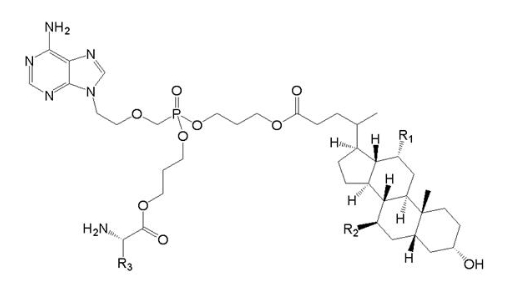

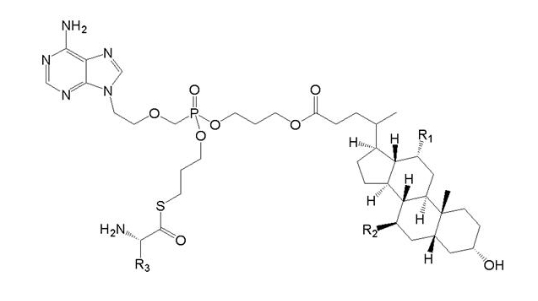

【例5】

従来技術:

(Ⅴa)

ここで、R1 = OH、R2 = H、R3 = CH2CH(CH3)2である。

出願:

(Ⅴb)

ここで、R1およびR2はHまたはOHから選択され、R3はC1〜6アルキルから選択され、R1 = OH、R2 = HおよびR3 = CHCH3CH2CH3である特定の化合物(Vb1)を含む。また、(Vb1)の抗B型肝炎ウイルス活性は(Va)よりも大幅に優れている。

一般式(Vb)の化合物がクレームされる場合、(Vb)と(Va)との違いは、ホスホリルアルキル基とアミノ酸残基との間の接続原子の違いのみであり、(Vb)は-S-である。(Va)は-O-である。(Va)と比較して、式(Vb)の化合物は、所属技術分野に別の抗B型肝炎ウイルス薬を提供する。-S-および-O-の特性が近いので、抗B型肝炎ウイルス活性を有する他の薬剤を得るために、当業者は、この置換を行い、式(Vb)の化合物を得る動機を有する。したがって(Vb)は進歩性を具備しない。

特定の化合物(Vb1)がクレームされる場合、(Vb1)と(Va)の違いは、上記の結合原子だけでなく、R3位置の置換基も異なり、(Vb1)の抗B型肝炎ウイルス活性は(Va)よりも大幅に優れている。従来技術には上記構造上の改造を通じて抗B型肝炎ウイルス活性を改善するための技術的啓示はないので、(Vb1)は進歩性を具備する。

五、第2部分第10章第9.2.1節の修正

「特許審査ガイドライン」第2部分第10章第9.2.1節における「中国、北京の中国微生物菌種保蔵管理委員会の一般微生物学センター(CGMCC)および中国、武漢の典型培養物保蔵センター(CCTCC)」を「中国、北京の中国微生物菌種保蔵管理委員会の一般微生物学センター(CGMCC)、中国、武漢の典型培養物保蔵センター(CCTCC)及び広東省、広州の菌種保蔵センター(GDMCC)」に修正する。

この節にはこれ以外の修正がない。

六、第2部分第10章第9.3.1.7節の修正

第2部分第10章第9.3.1.7節を下記のように修正する:

9.3.1.7モノクローナル抗体

モノクローナル抗体のクレームに対し、構造的特徴またはそれを産生するハイブリドーマによって限定することができる。

【例】

(1)SEQ ID NO:1-3に示すアミノ酸配列を有するVHCDR1、VHCDR2およびVHCDR3、ならびにSEQ ID NO:4-6に示すアミノ酸配列を有するVLCDR1、VLCDR2およびVLCDR3を含む、抗原Aに対するモノクローナル抗体である。

(2)抗原Aに対するモノクローナル抗体は、寄託番号CGMCC NO:xxxのハイブリドーマによって産生される。

七、第2部分第10章第9.4.2の修正

(一)「特許審査ガイドライン」第2部分第10章第9.4.2における進歩性の規定に関し3段落が追加され、内容は下記のとおりである:

バイオテクノロジーの分野における発明の進歩性を判断するためには、発明が突出した実質的な特徴と顕著な進歩を持っているかどうかを判断することも必要である。審査の過程において、異なる保護テーマの具体的な限定内容に基づき本発明と最も近い先行技術との区別特徴を確定し、当該区別特徴の発明において達成できる技術効果に基づき本発明によって実際に解決される技術課題を確定する必要があり、従来技術が全体として技術的啓示を提供するかどうかを判断し、そしてこれに基づいて、発明が従来技術と比較して自明であるかどうかが判断される。

バイオテクノロジーの分野における発明創造には、生体高分子、細胞、微生物の個体など、さまざまなレベルの保護テーマが含まれる。これらの保護テーマを表現し特徴づける方法には、構造や組成などの一般的な方法に加えて、生物学的材料の寄託番号などの特殊な方法もある。進歩性の判断には、発明と先行技術との間の構造的差異、親族関係の距離、および技術的効果の予測可能性を考慮する必要がある。

以下は、この分野のさまざまな保護テーマの進歩性判断におけるいくつかの具体的状況を示す。

(二)「特許審査ガイドライン」第2部分第10章第9.4.2.1節第(1)項を以下のように修正する:

(1)遺伝子

構造遺伝子によってコードされるタンパク質が、既知のタンパク質と比較して、異なるアミノ酸配列および異なるタイプまたは改善された性能を有し、先行技術が、該配列の違いが上記の性能変化をもたらすという技術的啓示を提供しない場合、該タンパク質をコードする遺伝子の発明は進歩性を具備する。

あるタンパク質のアミノ酸配列が既知の場合、該タンパク質をコードする遺伝子の発明は進歩性を具備しない。あるタンパク質が既知であるがそのアミノ酸配列が未知である場合、当業者が出願時にそのアミノ酸配列を容易に確定できる場合、該タンパク質をコードする遺伝子発明は進歩性を具備しない。しかしながら、上記2つの場合において、該遺伝子が特定の塩基配列を有するとともに、異なる塩基配列を有し前記タンパク質をコードする他の遺伝子と比較する場合、当業者の予期外の効果があり、当該遺伝子の発明は進歩性を具備する。

ある発明によってクレームされた構造遺伝子は既知の構造遺伝子の天然に獲得可能な変異の構造遺伝子であり、クレームされた構造遺伝子および既知の構造遺伝子が同じ種に由来し、それらも同じ性質および機能を有する場合、進歩性を具備しない。

(三)「特許審査ガイドライン」第2部分第10章第9.4.2.1節に第(2)項ペプチドまたはタンパク質が追加され、その内容は以下である:

(2)ペプチドまたはタンパク質

クレームされたペプチドまたはタンパク質が、既知のペプチドまたはタンパク質と比較して、アミノ酸配列が異なり、異なるタイプまたは改善された性能を有して、先行技術も該配列の違いが上記の性能変化をもたらすという技術的啓示を提供しない場合、該ペプチドまたはタンパク質の発明は進歩性を具備する。

(四)「特許審査ガイドライン」第2部分第10章第9.4.2.1節の「(2)組換えベクター」を「(3)組換えベクター」に修正し、元の内容の前に下記の内容を挿入する:

発明による、既知のベクターおよび/または挿入された遺伝子に対する構造的改造が、組換えベクターの性能上の改善を実現し、先行技術も性能を改善するための上記の構造的改造に関する技術的啓示を提供しない場合、該組換えベクターの発明は進歩性を具備する。

(五)「特許審査ガイドライン」第2部分第10章第9.4.2.1節の「(3)トランスフォーマント」を「(4)トランスフォーマント」に修正し、元の内容の前に下記の内容を挿入する:

発明による、既知のホストおよび/または挿入された遺伝子に対する構造的改造が、トランスフォーマントの性能上の改善を実現し、先行技術も性能を改善するための上記の構造的改造に関する技術的啓示を提供しない場合、該トランスフォーマントの発明は進歩性を具備する。

(六)「特許審査ガイドライン」第2部分第10章第9.4.2.1節の「(4)核融合セル」を「(5)核融合セル」に修正する。

(七)「特許審査ガイドライン」第2部分第10章第9.4.2.1節の「(5)モノクローナル抗体」を「(6)モノクローナル抗体」に修正し、内容を全体的に下記のように修正する:

抗原が既知であり、構造的特徴で表現・特徴づけられる該抗原のモノクローナル抗体は、既知のモノクローナル抗体とは機能および用途を決定する重要な配列において明らかに異なり、先行技術も上記の配列を有するモノクローナル抗体を獲得するための技術的啓示を提供しなく、該モノクローナル抗体は有益な技術的効果を有する場合、該モノクローナル抗体の発明は進歩性を具備する。

抗原が既知であり、該抗原が免疫原性を有することが明らかである場合(例えば、該抗原のポリクローナル抗体が既知であるか、または該抗原が高分子ポリペプチドであることから、該抗原が明らかに免疫原性を有することが知ることができる)、この抗原のみに限定されたモノクローナル抗体の発明は進歩性を具備しない。しかしながら、この発明が、該抗原を分泌するモノクローナル抗体のハイブリドーマによって限定され、予期しない効果を生み出す場合、当該モノクローナル抗体の発明は進歩性を具備する。

この節にはこれ以外の修正がない。

この決定は2021年1月15日に発効する。

2021年1月30日